La mort d’Ozzy Osbourne marque un tournant pour l’histoire du rock. Au-delà du folklore médiatique et des anecdotes sulfureuses, l’homme que l’on surnommait « le Prince des ténèbres » incarne à lui seul la naissance, l’explosion, la mutation et peut-être la fin d’un certain imaginaire musical. De Black Sabbath à MTV, de l’underground de Birmingham aux tapis rouges hollywoodiens, Ozzy a traversé six décennies d’histoire culturelle. Son parcours n’est pas seulement celui d’une star du heavy metal : c’est le miroir d’une époque, d’un public, d’un rapport au corps, au pouvoir, à la transgression.

Naissance d’une voix : le creuset ouvrier et la rage des origines

Né en 1948 à Aston, un quartier ouvrier de Birmingham, John Michael Osbourne grandit dans l’Angleterre d’après-guerre, marquée par les privations, la pollution industrielle et un horizon social bouché. Dyslexique, malmené par l’école, Ozzy trouve dans la musique une échappatoire. Le blues électrique, les Beatles, les riffs saturés de Cream ou des Yardbirds nourrissent son imaginaire sonore.

En 1969, il fonde Black Sabbath avec Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Le groupe choisit son nom d’après un film d’horreur de Mario Bava, un choix qui dit tout de leur intention : provoquer, déranger, amplifier les angoisses d’une jeunesse désenchantée.

Leur premier album, Black Sabbath (1970), pose les bases d’un nouveau genre : le heavy metal. Riffs lourds, ambiance sinistre, lenteur menaçante, paroles hantées par la guerre, la religion, la folie. Ozzy ne compose pas, mais sa voix aiguë, nasillarde et pourtant spectrale devient la signature du groupe. Elle n’exprime pas une puissance guerrière comme chez Robert Plant ou Ian Gillan mais une inquiétude, une tension quasi mystique.

Heavy metal et culture de l’anxiété : Black Sabbath comme symptôme

Contrairement à une idée reçue, Black Sabbath ne glorifie pas le mal. Il en parle. Ou plutôt, il l’exorcise. À travers des titres comme War Pigs, Children of the Grave ou Hand of Doom, le groupe déploie une critique sociale radicale : dénonciation de la guerre du Vietnam, du capitalisme prédateur, de l’aliénation mentale.

Ozzy devient le messager d’un monde désenchanté, où Dieu est mort et où l’humanité dérive. L’imagerie occulte qui entoure le groupe : croix inversées, rites païens, pentagrammes, relève plus du théâtre que de la foi. Elle sert à choquer, mais aussi à construire un espace alternatif, où l’on peut dire ce que la société refuse d’entendre.

Musicalement, Black Sabbath inspire des centaines de groupes : Metallica, Slayer, Iron Maiden, Nirvana… Tous revendiquent l’héritage d’un groupe qui a donné au rock sa dimension sombre, dramatique, quasi liturgique. Ozzy, lui, devient une figure tutélaire. Mais aussi un fardeau : ses addictions, ses errances sur scène, sa voix fragile le poussent vers la sortie.

En 1979, il est viré du groupe.

Une carrière solo flamboyante : réinvention et maîtrise de l’image

Contre toute attente, Ozzy rebondit. Avec l’aide de Sharon Arden (future Sharon Osbourne) il lance une carrière solo dès 1980. Premier album : Blizzard of Ozz, qui contient deux titres majeurs : Crazy Train et Mr. Crowley. Le succès est immédiat. Le son est plus mélodique, plus accessible, mais l’univers reste gothique, maniériste, inquiétant.

Ozzy devient une icône. Il joue sur son image de « fou dangereux », se met en scène en messie ou en bête de foire. Les clips sont baroques, les concerts théâtraux. Il collabore avec des guitar heroes comme Randy Rhoads, Jake E. Lee, Zakk Wylde. Il remplit les stades. Il vend des millions de disques.

Mais c’est aussi l’époque des excès : overdose d’alcool, tentatives de suicide, arrestations. Il mord la tête d’une chauve-souris sur scène (par accident), urine sur l’Alamo (par provocation), parle à des fantômes (selon lui). Les tabloïds s’en régalent. Le public aussi. Ozzy devient un produit culturel, une marque, une caricature… mais qui continue à produire des albums puissants (No More Tears, Ozzmosis, Black Rain).

Le rock à la télévision : “The Osbournes” et la fin d’un mythe

En 2002, MTV lance The Osbournes, une télé-réalité centrée sur la vie quotidienne d’Ozzy, Sharon et leurs enfants. Le rockeur décadent y apparaît comme un père dépassé, marmonnant, fragile, drôle malgré lui. Loin des frayeurs sataniques, Ozzy devient presque attendrissant.

Cette exposition télévisée bouscule les frontières : elle humanise le rockeur mais le désacralise. Le « Prince des Ténèbres » devient une figure domestique, précurseur des Kardashian, entre glamour dysfonctionnel et autoparodique. Cette mise en scène de l’intimité ouvre un nouveau chapitre : celui du rock comme matière à divertissement globalisé.

Le succès est immense. Mais il accélère l’épuisement du personnage.

Vieillesse, maladie, résilience : une fin non programmée

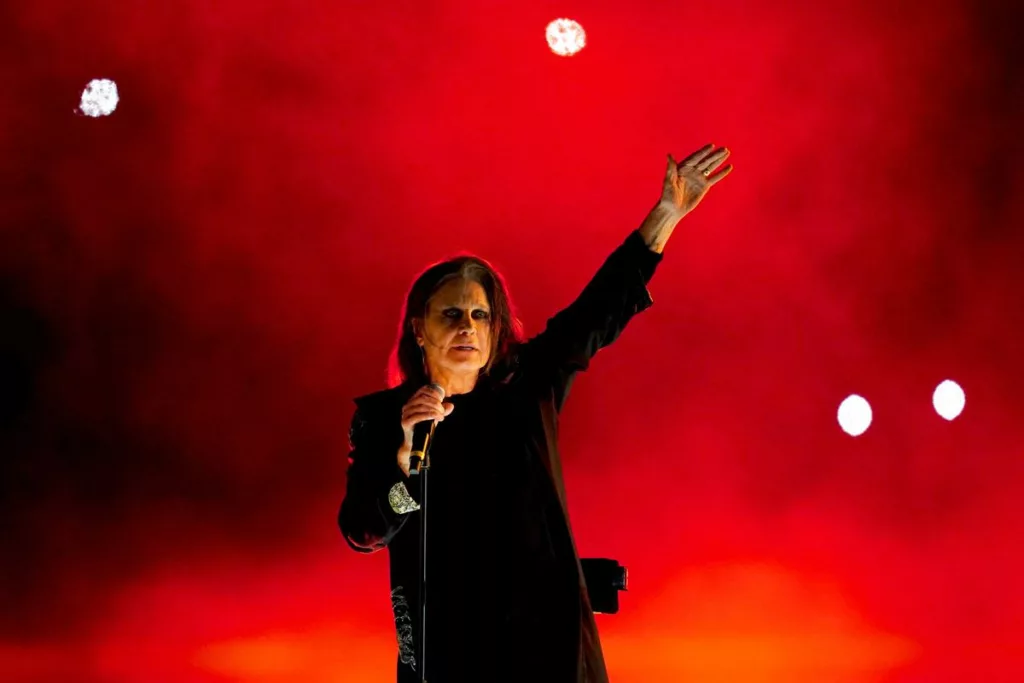

Diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson en 2020, Ozzy annule plusieurs tournées, puis tente de revenir. Il enregistre encore (Ordinary Man, Patient Number 9), apparaît sur scène, participe à des événements comme les Jeux du Commonwealth en 2022.

Son corps est meurtri : vertèbres brisées, infections, fatigue chronique. Mais il refuse de céder. « Je ne suis pas encore mort », répète-t-il en interview.

Cette obstination fascine. Elle dit quelque chose d’une génération qui refuse de quitter la scène. Comme Iggy Pop ou Keith Richards, Ozzy devient une allégorie vivante de la survivance. Une vie passée à transgresser les limites du corps, et qui tient encore, par miracle ou par volonté.

Héritage culturel : entre mythe noir et révolution esthétique

Ozzy Osbourne laisse un héritage immense :

- Musical : co-inventeur du heavy metal, influence centrale pour des dizaines de courants (doom, thrash, sludge, stoner).

- Esthétique : mélange de grotesque, de baroque et de sacré qui a influencé toute la culture visuelle du rock.

- Médiatique : première star de rock à faire de sa vie privée un objet de fiction continue.

- Social : figure de la marginalité, du droit à l’échec, de la résilience.

Il incarne aussi la fin d’une époque : celle où le rock avait encore une charge politique, une fureur, une odeur de soufre. Son décès acte peut-être la disparition d’un imaginaire.

Ozzy Osbourne ne fut pas un héros, ni même un modèle. Il fut une faille. Une brèche par laquelle ont surgi des cris, des douleurs, des rires et une manière d’habiter le monde autrement. Sa disparition ne signe pas seulement la mort d’un homme, mais celle d’un certain rapport au bruit, au corps, à la liberté.

Il n’était pas qu’un chanteur. Il était un signal. Et ce signal vient de s’éteindre.