Au Grand Palais, l’exposition “Art Brut. Dans l’intimité d’une collection” célèbre ceux qui créent en marge des institutions, des académies et parfois de la raison même. Ces œuvres, fruits d’obsessions, d’élans vitaux ou de douleurs muettes, nous confrontent à une vérité nue : l’art véritable n’est peut-être jamais là où on l’attend.

Un art sans spectateur, sans justification

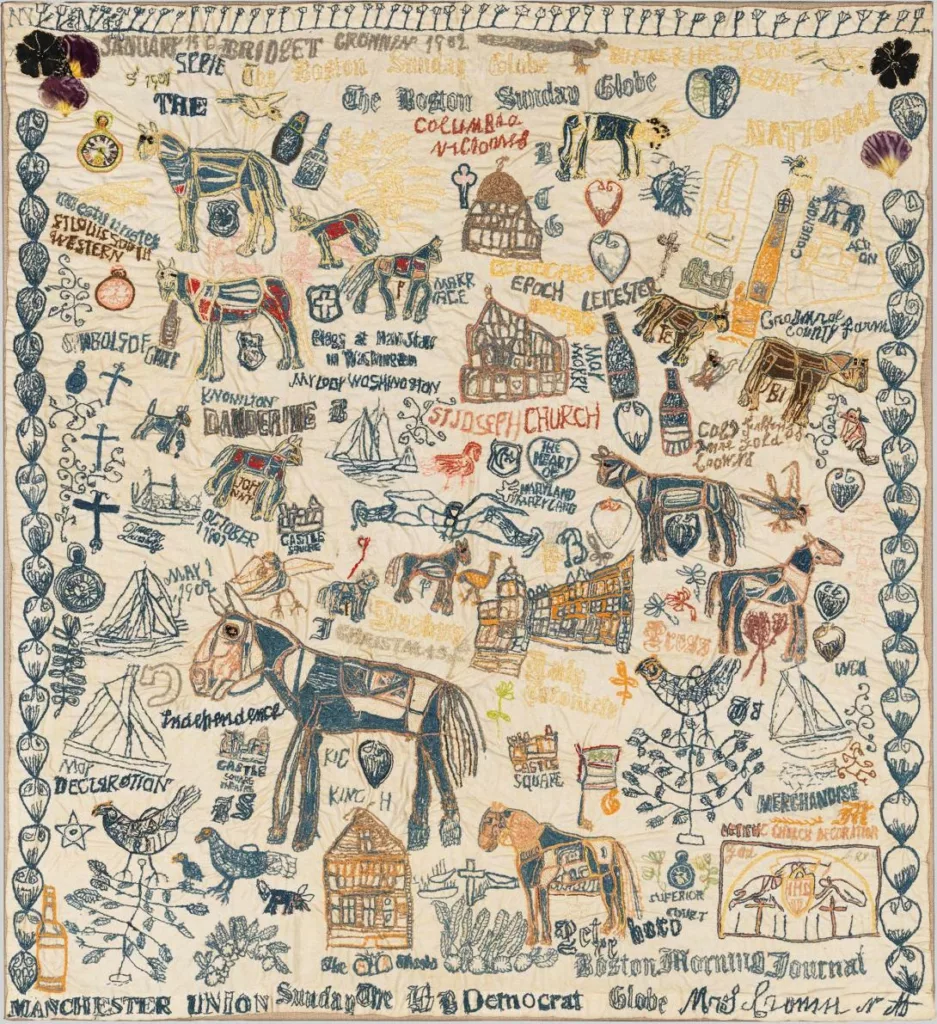

À l’entrée, un choc : des visages tordus, des paysages rêvés, des formes surgies comme d’un inconscient qui ne sait plus se taire. Ces œuvres d’Art Brut, rassemblées par Bruno Decharme pendant quarante-cinq ans, n’ont pas été créées pour des galeries, ni même pour être vues. Elles sont nées par nécessité. Dans des chambres d’asile, des ateliers improvisés, des cahiers d’écoliers, elles traduisent une urgence : dire, tracer, assembler, sans filtre ni ego.

Ici, pas d’art “pour plaire” : l’art brut se déploie comme un cri d’existence. On pense à ces mots :

“L’art ne vient pas se coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom.”

Dubuffet

La donation Decharme : un geste politique

La collection Decharme, désormais intégrée au Centre Pompidou, est monumentale : 947 œuvres, 230 créateurs, une diversité qui raconte la force créatrice de la marge. Au Grand Palais, ces pièces dialoguent avec l’architecture monumentale, comme pour rappeler que l’art officiel a toujours tenté d’absorber ce qui le contestait. Mais ici, la scénographie respecte la singularité de chaque œuvre : pas de hiérarchie, pas de chronologie, seulement des voix qui bruissent et se répondent.

Et pourtant, un paradoxe affleure : en institutionnalisant l’Art Brut, le Grand Palais le sauve-t-il ou l’étouffe-t-il ?

Le vertige de la profusion

L’exposition éblouit autant qu’elle accable. Avec plus de 400 œuvres exposées, le visiteur peut vite être submergé. Chaque pièce réclame un temps de contemplation qui lui est propre : le dessin maniaque de Carlo Zinelli, les poupées déchirantes de Judith Scott, les panoramas hallucinés d’Augustin Lesage. Mais le flux est continu, sans respiration. À force de génie marginal, on risque l’indigestion. Ce qui, paradoxalement, rejoint l’essence même de l’Art Brut : un art qui déborde, qui refuse d’être contenu.

L’altruisme du regardeur

Face à ces créateurs solitaires, souvent marqués par la folie ou l’exclusion, la responsabilité revient au spectateur. Entrer dans cet univers suppose de suspendre ses réflexes critiques, de déposer ses attentes esthétiques. Il faut accepter d’être déplacé, dérangé, transformé. Car si l’ego des artistes classiques a fait naître des chefs-d’œuvre, celui des créateurs d’Art Brut semble absent, ou plutôt dissous : ils ne créent pas pour être aimés, mais pour survivre. À nous d’apprendre à les regarder.

L’exposition est un événement majeur, mais c’est aussi une expérience exigeante, presque initiatique. Elle nous invite à revisiter notre définition de l’art, à y chercher l’humain brut, loin des marchés et des académies. Oui, le Grand Palais signe un retour fracassant en réaffirmant que l’art n’est jamais aussi vital que lorsqu’il naît de la marge. Mais il rappelle aussi cette leçon universelle : l’art véritable survit à l’absence de regard, car il ne dépend que d’un geste : sincère, instinctif, irrépressible.